全攻全收当然被延续下来了,只是他也在进化,比如最近阿贾克斯对尤文的高位逼抢,全体压到40米线,全体后退。与当年最大的区别是,现在更利用球场宽度,就是克鲁伊夫倡导的,进攻时候拉开,防守时候压缩,70年代的全攻全守并没有过时,而是延续了下来,并且进化了

荷兰队开创的“全攻全守”打法之所以没有延续下来,原因其实很简单:它过时了。

全攻全守打法听起来很富有***和艺术性,但是真正的全攻全守打法和大多数人脑海中想象出来的还是不一样的。

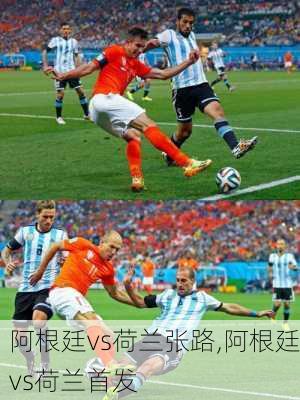

这两张GIF图就是70年代荷兰队全攻全守打法的一个缩影,这种踢法在当时一诞生就震惊世界,大放异彩,堪称世界足球史上的一次革命。因为在当时,进攻和防守的职责是分开的,大部分球员只负责进攻或者防守,因此荷兰队的全体压迫式防守和转换进攻是一种真正的创新,让进攻和防守职责同时出现在每一名球员身上。

随着越位规则的改变、犯规尺度的变更、以及球员体能的变化,足球的战术也发生了变革。全攻全守这种战术已经不符合足球进程的发展,这种打法放到如今的世界足坛就显得落后了,只能在一些战术打法里看到全攻全守的一些影子。像高位压迫防守,就地反抢打反击等等,这些都是全攻全守战术的一种变革和延续。

荷兰70年代的全攻全守打法,对体能要求极高,对球员要求也很苛刻,几乎全是跑不死的万金油,如果这种打法推广开来,80年代、90年代的很多10号球星都没有位置。

而真正把全攻全守的精髓推广到全世界的正是阿里戈·萨基。

大概是81年的世青赛,造越位的战术首次在全世界范围开始推广,鞋商萨基敏锐捕捉到这个战术,以英式442为基础,在防守上改变过去意大利的链式防守(链式防守就是你过完一个后卫又上来一个,把防线无限延长),变盯人防守为区域防守,四后卫实行平行站位,中后卫取消盯人中卫和拖后中卫之分,巴雷西指挥后卫线集体造越位(话说90年代听张路解说意甲,每次介绍阵型都是科斯塔库塔盯人,巴雷西拖后,实际上人家一直是平行站位,没有盯人拖后之分)。

中场撤掉前腰,变成两个中前卫都参与攻防的新型前后腰组合(古力特和里杰卡尔德),由于实行高位逼抢,中场和后卫的距离近了,形成了事实上各个位置的以多打少,整体打法比荷兰传统全攻全守更可操作执行,效果也更好。

AC米兰在一段时期吊打欧洲各队使得这一打法得到迅速推广,由此引来前腰后腰位置的转变。

以巴拉克、斯科尔斯、双德、德科为代表的现代前腰迅速流行,很多传统前腰被迫拉到边路转为边前腰(斯托伊科维奇、奥特加、西多夫、莱昂纳多)或者转为前锋(托蒂、里瓦尔多、弗兰),少数坚守中路的前腰成为了被冠以“古典”美称的稀有品种(巴尔德拉马、鲁伊科斯塔、里克尔梅)。

后腰位置开始由单纯防守拦截,变为站在后卫线前以长传转移梳理进攻,比如基恩、四大才子、哈维、皮尔洛。单纯更侧重于防守的后腰球员很多被挤到边路(西蒙尼、戴维斯、卡伦布、加图索)。

看到题主这样问,我只能说,足球的技战术打法,并非一成不变!

当初荷兰足球的“全攻全守”,在1974世界杯刮起一阵“橙色旋风”。

你要说这种打法没有延续到现在,也不能说完全正确。

这就好比鲁迅先生所谓的“拿来主义”,留其精华才是王道。

全攻全守,这种踢法在当时,是很先进的。

荷兰足球能够在1974世界杯大获成功,除了因为米歇尔斯的全攻全守打法让人耳目一新以外,还在于,荷兰队拥有克鲁伊夫等顶级巨星,来执行该战术体系。

再到后来,随着足球规则的改变,比赛节奏的变快,还有球员训练方式的升级,那么,照搬原本的打法也不太科学。

不过,咱们要看到,现在虽然没有球队照搬1974世界杯全攻全守的打法,但是全攻全守打法的“精髓”,还是流传下来了。

首先,全攻全守,并不适合每只球队,对球员体能,技术要求较高,所以这种战术更适合强队,弱队往往不会采用这种打法。

其次,每种战术都有缺点,当别人研究透的时候,全攻全守不能给球队带来胜利时,往往也是到抛弃的时候。

最后,随着时代的进步,比赛节奏朝着更快的节奏发展,战术不断革命,每种阵型战术都是围绕新要求变化。